マーケティング行動心理学

フレーミング効果とは?「見せ方」で印象を変えるマーケティング手法を紹介

フレーミング効果は、表現や見せ方で相手の印象が変わる心理作用のことです。

この記事では、フレーミング効果の意味や、具体的なマーケティング手法についてもご紹介します。

目次

1. フレーミング効果とは?

本質が同じでも、違う表現方法になることで、受ける印象が変わるという心理作用を「フレーミング効果」と言います。

同じ情報であっても、対象のどんな側面を見るかはフレーム(枠組み)によって見え方が変わってきます。

反対にいうと、伝えたい情報を強調する見せ方をすることで、相手の受け止め方が変わり、意思決定に影響が生じるのです。

フレーミング効果は1981年に、プリンストン大学のダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)とエイモス・トベルスキー(Amos Tversky)の共同研究により発表されました。

2.フレーミング効果を説明する「アジア病問題」

提唱者のダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーが行った、「アジア病問題」というフレーミング効果に関する思考実験を紹介します。

まず、学生に質問1を投げかけます。

□質問1

アメリカでは、アジア病が流行すると600人が死亡すると予想されており、その感染拡大に備えています。

下記の2つの対策のうち、どちらの対策を選びますか?

A:200人が助かる

B:3分の1の確率で600人全員が助かる、3分の2の確率でひとりも助からない

質問1では、Aと回答した人が72%、Bと回答した人が28%いました。

ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーは、次に質問2を設定し、別の学生のグループに質問しました。

□質問2

質問1と同じ状況で、あなたはCとDのどちらの対策を選びますか?

C:400人が死ぬ

D:3分の1の確率で誰も死なない、3分の2の確率で600人全員が死ぬ

質問2では、Cと回答した人が22%、Dと回答した人が78%いました。

この2つの質問において、AとC、BとDはそれぞれ同じことを意味します。

同じ内容でも、表現の仕方が変わっただけでこれだけ回答に差が出るほど、印象の違いが生まれたということがわかります。

この事例では、「プロスペクト理論」の記事でも紹介した「損失回避性」と呼ばれる性質が働いています。

詳しくは下記よりご確認ください。

3.フレーミング効果の利用場面

フレーミング効果は、ビジネスのさまざまなシーンで活用されています。

この記事では、マーケティングの観点から、具体的な活用方法を紹介します。

①利点を強調

食品や化粧品など、暮らしや健康を向上させる商品の場合、プラス効果を強調すると印象が良くなる傾向が見られます。

例えば、新しいエステサロンに入会するとき、こんなフレーズが並んでいたらどちらを選びますか?

A:満足いただいている会員が90%!

B:満足していない会員は10%だけ!

AもB意味していることは同じですが、Aのエステサロンを選ぶという方が多いのではないでしょうか?

ポジティブな面を打ち出したほうが魅力的に感じるということになります。

②リスクを強調

サプリメントや防犯グッズなどの「予防商品」は、商品やサービスを購入しないと損失をしてしまうことを強調したコピーが効果的です。

A:空き巣被害急増中! このサービスで防犯対策をすれば、もう空き巣の心配はありません

B:空き巣被害急増中! このサービスで防犯対策をしないと、次に狙われるのはあなたの家かもしれません

この2つのコピーだと、Bのほうが自分は危険な状態にいるということを実感するのではないでしょうか。

商品の性質によって、ネガティブな面を強調したほうが強く印象付けることができるのです。

③数値の大きさを強調

商品やサービスにまつわる数字を大きく見せて、印象を変える手法もよく使われています。

「ビタミンC 5000mg配合」というような表現を見かける機会はよくあると思います。

しかし、「ビタミンC 5g配合」というような書かれ方はあまりしませんよね。

どちらも同じ成分量ですが、単位を変え、数字を大きくすることで「たくさん入っている」という印象をユーザーが抱く見せ方にしています。

反対に、時間の表現では、「1時間20分の待ち時間」よりも「80分の待ち時間」のように、「時間」という大きい単位から「分」という小さな単位に変えた方が短く感じられることもあります。

④お得さを強調

フレーミング効果は、セールなどの価格・割引表記などにもよく活用されています。

例えば、アパレル店でこんなセールをやっているのを見たことがあるのではないでしょうか。

A:2着お買い上げで半額

B:2着目無料

一般的に「2着目無料」というと、同じ価格の商品だけが対象になるか、もしくは価格の低い方が無料になるケースがほとんどなので、AよりもBの方がお得になることはありません。

しかし、「無料」というキーワードで直感的にBの方がお得に感じることが多くあるのです。

他にも、

●「年間36,000円」よりも「1日100円」の方が、購入のハードルが低くなる

●「クレジットカード利用できます」よりも「分割払い利用できます」の方が、高額の買い物の心理負担を下げる

など、色々な表現でフレーミング効果が利用されています。

また、フレーミング効果から派生した「おとり効果」という心理現象もあります。

「おとり」になる選択肢があることによって別のある選択肢に誘導されるというものです。

おとり効果について詳しく知りたい方は、下記のページも合わせてご覧ください。

4. フレーミング効果は「見せ方」で印象を変えるマーケティング手法 まとめ

フレーミング効果は、同じものを指していても、表現の角度が変わることで印象が全く変わるという心理作用のことでした。

この効果を用いてお得感や危機感を演出し、購買欲を刺激するのはマーケティングの常套手段です。

皆様の身の回りでも、フレーミング効果が利用されているキャッチコピーや売り文句はたくさんあるはずです。

ユーザーを欺くような使い方は厳禁ですが、自社の商品やサービスの必要性を伝えるために、皆様もビジネスに活かしてみてください。

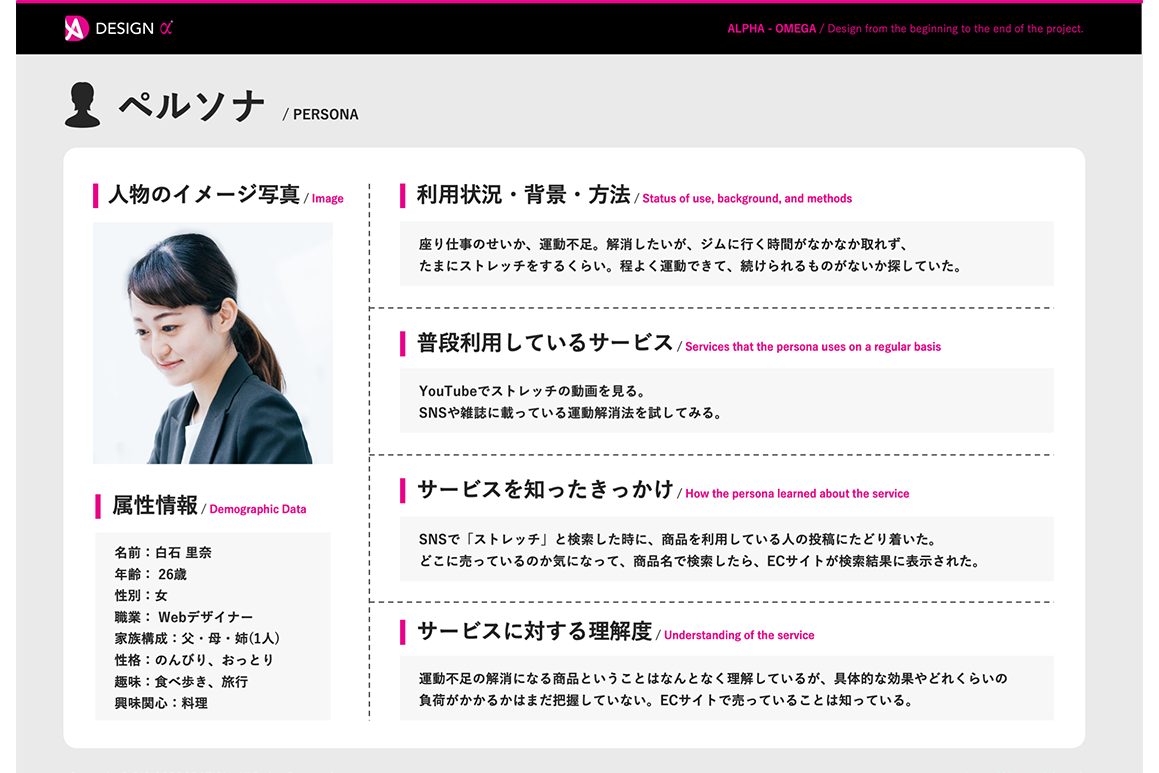

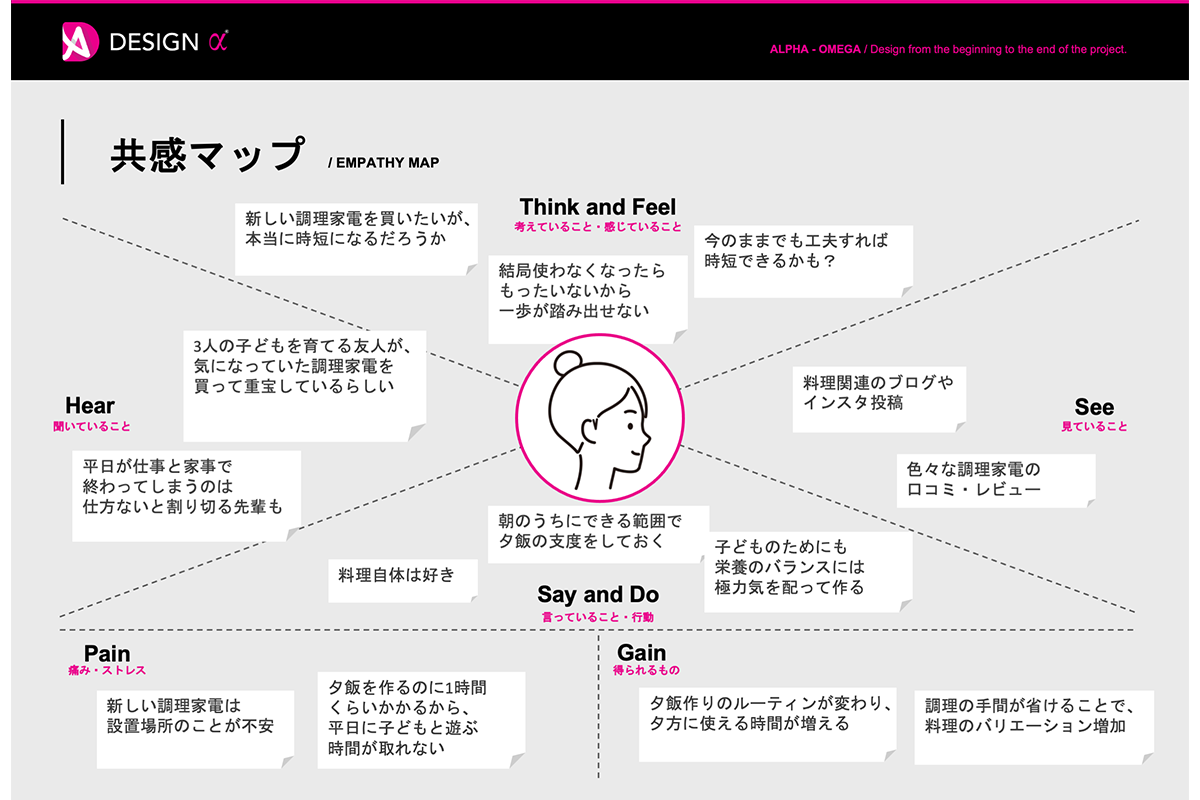

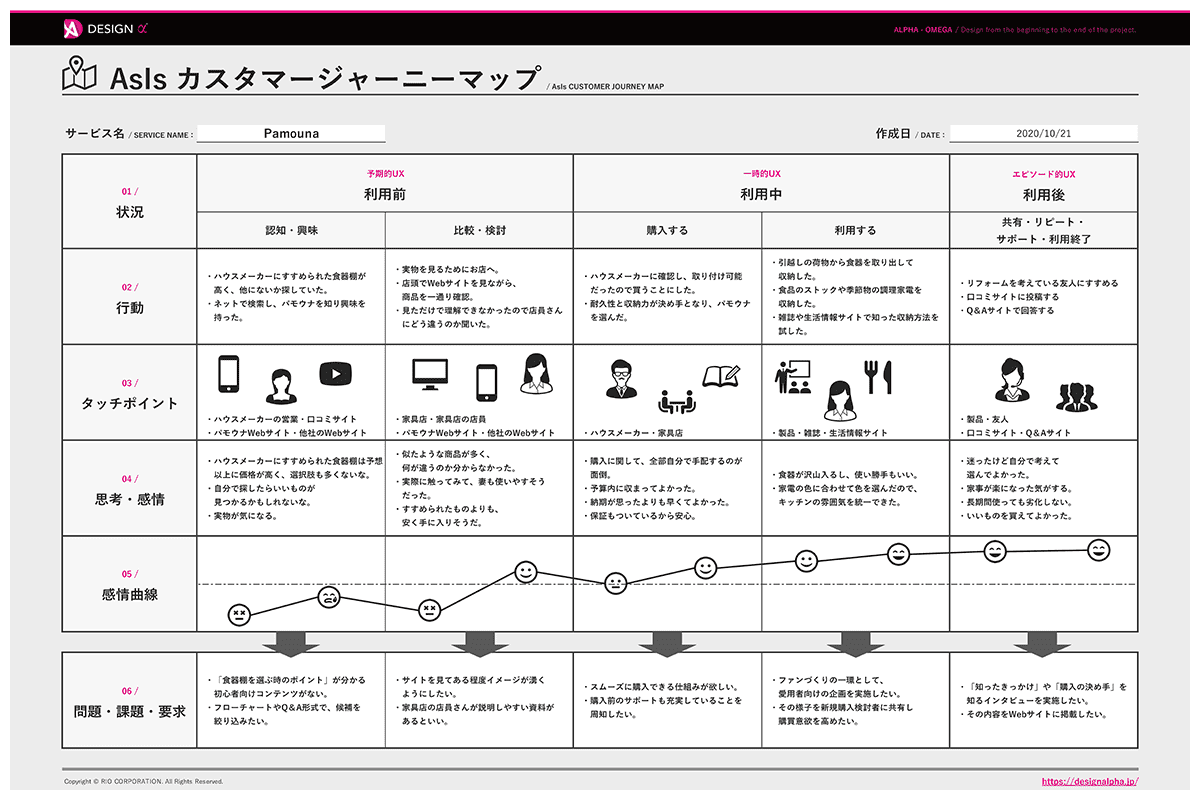

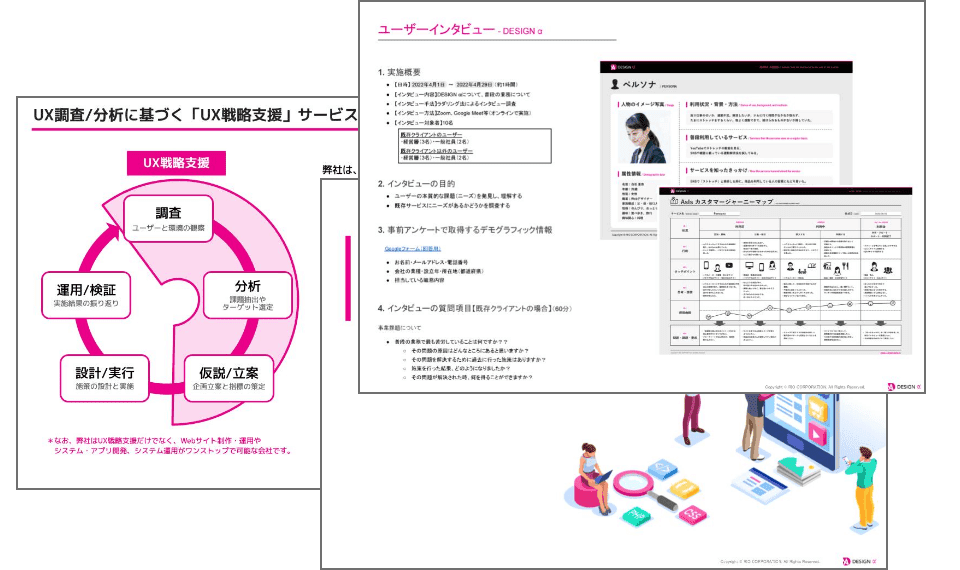

6. UX戦略支援サービス「DESIGN α」について

「DESIGN α」は、企業様の商品・サービスに対するユーザーニーズを満たし、ビジネス課題の解決につなげるための調査・戦略設計をお手伝いするUX戦略支援サービスです。

また、DESIGN αを運営する株式会社リオは、調査やUX戦略支援だけでなくWebサイト制作・運用やシステム・アプリ開発、システム運用がワンストップで可能な会社です。

ユーザーとクライアント様の事業について徹底的に知り、分析した上で、戦略の立案支援はもちろんのこと、改善施策の実行・効果検証・改善までをトータルでサポートします。

- ユーザーや企業様が抱える悩み・課題の抽出

- UX分析専門の調査員によるUXリサーチ

- 分析に基づく改善施策の実施・検証・運用

DESIGN αのサービス実績をご覧になりたい方は、下記プロジェクトページからご確認ください。