UI/UXリサーチ / 戦略設計

UX改善をチームで進める上で必要な「ファシリテーション」のスキルと実践方法

製品やサービスのUX改善を成功させるには、デザイナー、エンジニア、プロダクトマネージャー、マーケターなど、さまざまなメンバーが協力する必要があります。

しかし、異なる視点や目標を持つメンバーの意見をまとめ、プロジェクトを効果的に進行させることは容易ではありません。ここで鍵となるのが、ファシリテーション力です。

本記事では、UX改善をチームで進める上で必要なファシリテーションスキルとその実践方法について、具体例を交えながら詳しく解説します。

目次

1. ファシリテーションとは

ファシリテーションとは、会議やワークショップ、プロジェクト活動などの場で、メンバーの意見やアイデアを最大限に引き出しつつ、議論を適切に整理し、目的達成に向けた合意形成を支援するプロセスを指します。

ファシリテーションのスキルは、特に以下の場面において重要です。

- チーム内の意見の対立や混乱の解消

- メンバー全員が議論に参加しやすい環境作り

- プロジェクトの方向性の明確化

製品・サービスのUX改善のプロセスでは、これらの場面が頻繁に発生するため、ファシリテーション力がプロジェクトの成功に直結します。

また、UX改善に欠かせないユーザー調査でも、このスキルは重要な役割を果たします。

2. ファシリテーションに必要なスキル

スキル①:傾聴力

傾聴力は、メンバーの発言をしっかりと受け止め、その背後にある意図や感情を引き出す能力です。ファシリテーターは、相手の言葉を肯定的に受け止める姿勢を持ち、発言者が安心して意見を述べられる環境を作ります。

例えば、メンバーが「このプロセスに不満を感じる」と述べた場合、その発言を具体的に掘り下げるために「どの部分で特に困難を感じていますか?」と問いかけ、問題の本質を引き出します。

質問を投げかけた後、メンバーが考え込むとつい言葉を繋いでしまいたくなるかもしれませんが、ここで適切に待つことも重要です。十分な沈黙の時間を確保することで、深い回答が得られる場合もあります。傾聴を通じて信頼関係を築くことが、効果的な議論の基盤となります。

スキル②:質問力

質問力は、議論を具体化し、洞察を深めるための適切な問いを投げかける能力です。ファシリテーターは、具体的な質問を用いてメンバーの思考を促進します。

例えば、「現状の課題を解決するために他にどんな選択肢があるか」といった質問はメンバーに深い考察の機会を与え、解決策を検討する上で非常に有効です。

質問が曖昧すぎると議論が散漫になるリスクもあります。例えば、「何か意見はありますか?」という質問は焦点がぼやけているので、議論の本筋と逸れた意見や議論を展開しづらい抽象的な意見が出る要因となるかもしれません。質問の形式や具体性を調整することで、効果的な議論になるように誘導することが大切です。

スキル③:共感力

共感力は、相手の感情や視点を理解し、適切に対応する能力です。表情や声のトーン、話し方などの非言語のサインも含めて読み取り、全体の緊張感や活気、集中力などを察知し、必要に応じて調整します。

また、たとえ自分とは意見や価値観が異なっていても、それぞれの立場や背景に基づいた意見を尊重する必要があります。意見を否定するのではなく、「その視点も興味深いですね」と共感を示すことで、発言者の意欲を損なわずに議論を進めることができます。

3. UX改善プロジェクトにおけるファシリテーターの役割

ファシリテーターは、UX改善プロジェクトの中で次のような役割を担います。

ユーザー視点の維持

チームが技術的な制約やビジネス上の目標に偏りがちな場合でも、常にユーザー視点を議論の中心に置くことが求められます。

例えば、新しい機能を検討する際に「この変更がユーザーにとってどのような価値を生むのか?」「この機能は本当にユーザーの課題を解決するのか?」とファシリテーターが問いかけることで、議論がユーザー中心に進められます。

多様な立場・意見の統合

異なるバックグラウンドを持つメンバーの意見をまとめ、全員が納得できる方向性を見つけます。

例えば、デザイナーが「このデザインは美しい」と主張し、エンジニアが「実装が難しい」と反論する場合、両者の意見を統合して「ユーザーにとって価値の高い妥協点」を見つける必要があります。

他にも、エンジニアが「システム負荷が懸念されるので、万全を期すためにはリリースを遅らせる必要がありそう」と指摘し、マーケティング担当者が「リリースはタイミングが重要だから、なんとか予定通り進めたい」と主張する場合、両者の懸念を整理し、スコープを調整することで合意形成を図ります。

プロセスの推進

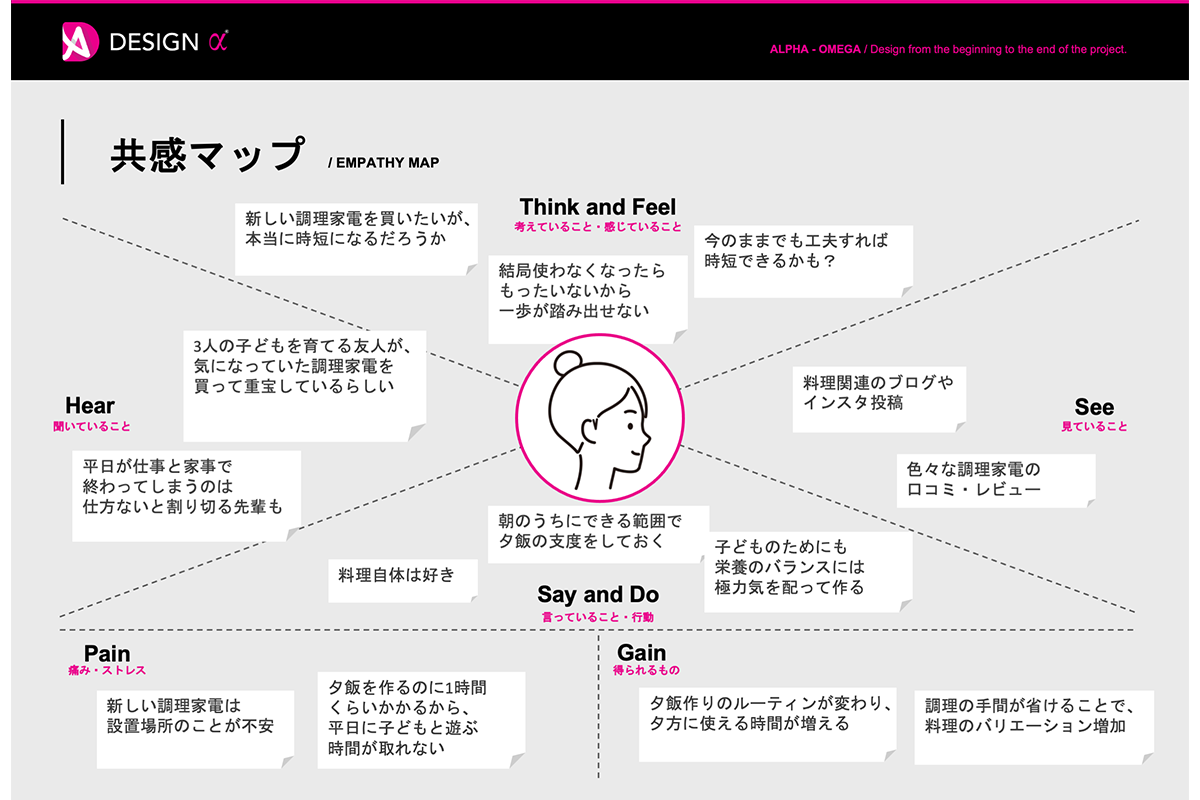

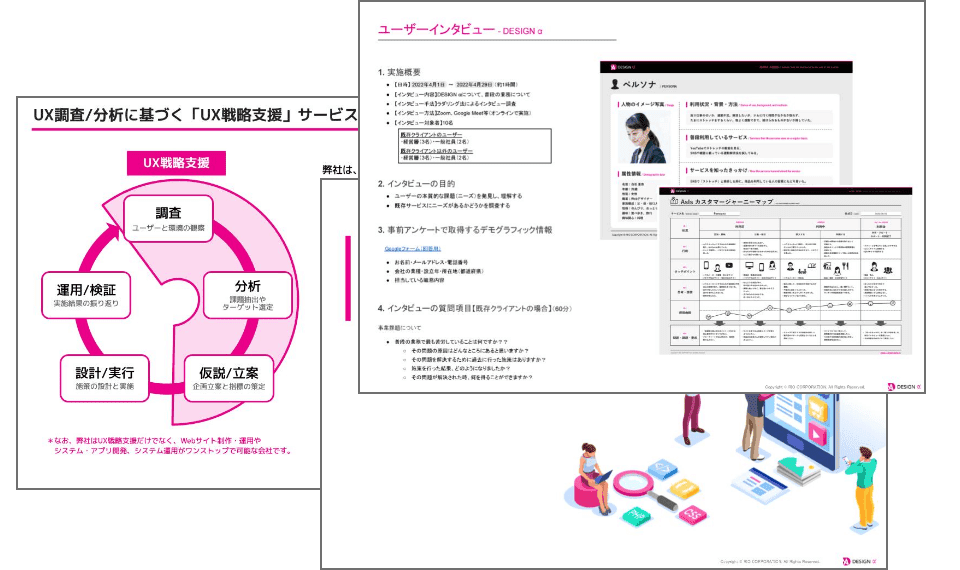

UX改善には、ペルソナの作成、ユーザージャーニーマップの作成、プロトタイプテストなど、さまざまなステップがあります。これらのプロセスを円滑に進められるよう、PM(プロジェクトマネージャー)は進捗を管理し、必要に応じて調整を行います。

その際、PMだけが推進するのではなく、チームで定期的に進捗会議を設け、ファシリテーター主導のもと各メンバーが現在のタスクと次のアクションを共有する仕組みを導入すると良いでしょう。例えば、タイムボックス(各タスクにかける時間をあらかじめ設定する手法)を設定して各ステップを管理し、進捗状況を定期的に確認することで、チーム全体のモチベーションを維持します。

4. UX改善におけるファシリテーションの実践方法

以下に、UX改善チームにおける具体的なファシリテーションの実践方法を挙げます。

(1) 明確な目標設定

チームで議論を始める前に、明確なゴールを設定します。「解決すべきユーザーペインを特定する」や「次のリリースでの改善ポイントを3つに絞る」など、具体的で測定可能な目標を共有することで、議論がブレるのを防ぎます。

例えば、EコマースサイトのUX改善プロジェクトなら、「ユーザーが商品検索をスムーズに行えるようにするための、現状の課題と解決策を見える化する」といったゴールを設定します。チームはこの目標を基に検索機能の課題を洗い出し、具体的な改善策を議論します。

(2) アイスブレイクと心理的安全性の確保

チームメンバーがリラックスして意見を出せる環境を作ることが重要です。簡単なアイスブレイクや全員が順番に話す機会を設けることで、心理的安全性を確保します。

例えば、会議の冒頭に「最近利用して印象に残ったサービスで、良かったものを教えてください」のように問いかけて、ざっくばらんに意見出しするのも良いでしょう。

このような取り組みは、特に新しいメンバーがいる場合やチームの緊張をほぐしたいときに効果的です。

(3) ビジュアルツールの活用

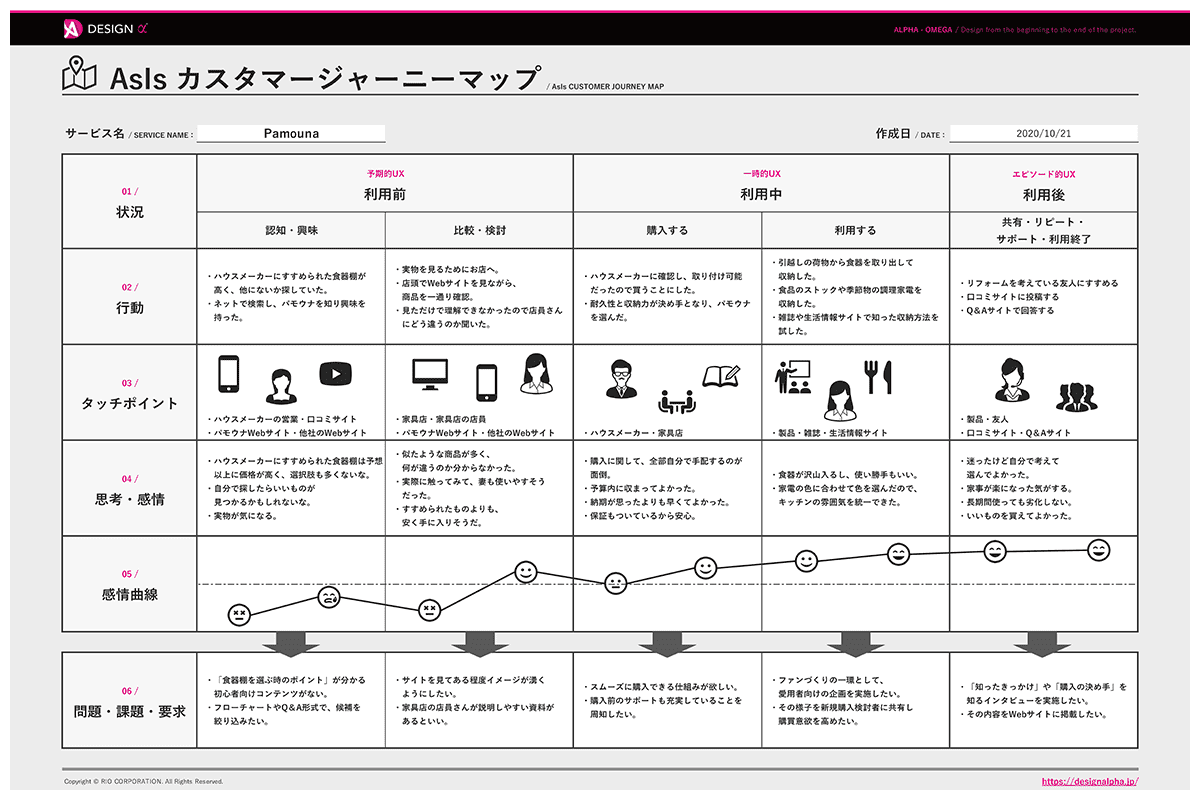

ホワイトボードやオンラインツールを使って、議論を可視化します。例えば、カスタマージャーニーマップを作成する際には、ステップごとの課題や改善点を全員で共有することで、議論が具体的になります。

MiroやFigma、Googleスライドなどを活用して、リアルタイムでメンバー全員がアイデアを追加できる場を設けると、議論のスピードが向上し、全員がプロセスに積極的に関与できます。

カスタマージャーニーマップについてもっと詳しく知りたい方は、下記のページも合わせてご覧ください。

【無料テンプレート付】カスタマージャーニーマップで現状分析!課題出しからあるべき姿の導き出し方まで解説

カスタマージャーニーマップの具体的な作り方や活用事例を解説しています。

また、DESIGN αでは現状課題を導き出す「AsIsカスタマージャーニーマップ」と、理想のUXを描き出す「ToBeカスタマージャーニーマップ」の2種類のテンプレートを用意しています。ぜひダウンロードして課題抽出や改善アイデア出しにご利用ください。

(4) 役割分担

ファシリテーターだけで議論を進行するのではなく、時間管理担当や議事録担当を明確に分けることで、チーム全体が議論の進行に責任を持つことができます。

例えば、時間管理担当が「あと5分で次のステップに進みます」とアラートを出せば、全員が時間を意識して発言の濃度を高められます。あるいは議事録担当が議論のポイントを整理し、議論の見直しや振り返りに活用することで、議論の成果が明確になり、次回にもうまくつなげることができるでしょう。

このように、ファシリテーター以外のメンバーにも役割が与えられることで、各々の主体的な参加を促しつつ、議論の質を高めることができます。

(5) フィードバックの重視

議論の成果を定期的に確認し、メンバーからのフィードバックを受け取ります。

例えば、「この議論で重要なポイントを全てカバーできたか?」「今日の議論で何が上手くいき、何が改善できたか」といった振り返りの場を設けることで、プロセスの改善が図れます。

5. ユーザー調査におけるファシリテーション力の重要性

UX改善のためのグループインタビューやユーザビリティテストといった調査の場面でも、ファシリテーション力は重要です。これらの場面では、参加者が本音を語りやすい環境を作ることが、貴重な洞察を得るための鍵となります。

(1) 調査の目的を明確にする

ファシリテーターは調査を始める前に、何を知りたいのかを明確にします。例えば、「現状のアプリのナビゲーションが直感的でない理由を特定する」といった具体的な目的を設定することで、質問内容や回答の方向性がブレるのを防ぎます。

(2) オープンな質問とクローズドな質問を使い分ける

調査対象者が自由に考えを話せるオープンクエスチョンと、議論の焦点を明確にするクローズドクエスチョンをうまく使い分けることが重要です。

例えば、「なぜ使おうと思ったのですか?」や「使っていて困ったことはありますか?」といったオープンな質問でユーザーの意見を引き出し、「人におすすめしたいと思いますか?」や「この機能の使いやすさは10点満点中何点でしたか」などの焦点を絞ったクローズドな質問で具体的な数値や評価基準を確認します。

オープンクエスチョンは調査対象者の意見やニーズの深掘りに有効で、クローズドクエスチョンは調査対象者の意見やスタンスを明確にする場面に適しています。

(3) 中立的な視点での「観察」から本音を引き出す

調査対象者の自然体の本音を引き出すには、対象者の行動や発言を正確に捉えるだけでなく、表情やジェスチャーなどの非言語的なコミュニケーションや無意識の行動の観察も重要です。発言と表情や動作のギャップから、対象者の本音や潜在的な課題が浮き彫りになることもあります。

観察を基に、「今少し考え込まれていましたが、何か引っかかることがありましたか?」といった質問を投げかけるなど、ファシリテーターが偏見を排除し、中立的な視点で観察を行うことが、信頼性の高いデータ収集につながります。

【関連記事】さまざまなユーザー調査の手法を解説

ユーザー調査について基礎知識から具体的な実施方法まで詳しく解説しています。

6. まとめ

UX改善をチームで進める際には、ファシリテーション力が不可欠です。メンバーの多様な意見を引き出し、議論を整理し、プロジェクトを目的地に導く役割を担うファシリテーターは、単なる進行役ではなく、チームワークを支える重要な存在です。

また、ユーザー調査の場面でもファシリテーション力を発揮することで、より深い洞察を得て、プロジェクト全体の質を高めることができます。

ファシリテーションスキルを磨くことで、UX改善のプロジェクトをスムーズに進められるだけでなく、ユーザーにとって価値ある成果を生み出すことができるでしょう。

まずは、次の会議やワークショップで実践してみてください。例えば、「ミーティングの目的やゴールを決める」「心理的安全性を確保するためのルールを設定する」など、小さな一歩から始めることで、大きな効果を実感できるはずです。

UX調査をご検討中の方へ

「ユーザーの声や潜在ニーズが知りたい」「自社には調査部門がないから専門家に相談したい」「何社か調査会社を比較検討したい」というお客様のために、無料相談会やサービス案内資料をご用意しました。

調査に関する個別オンライン相談をご希望の方や、サービスラインナップや費用感が分かる資料のダウンロードをご希望の方は、こちらよりお気軽にお申し込みください。