UI/UXリサーチ / 戦略設計

【基本編】ジョブ理論とは?顧客が製品を「雇う」理由から読み解く行動の本質

製品開発やサービス改善において、ユーザーの背景を深く理解することは、ビジネスの成功への第一歩です。そのために、顧客が特定の状況で「達成したい進歩(=ジョブ)」に着目する「ジョブ理論(Jobs-To-Be-Done)」は非常に有効なアプローチです。

本記事では、ジョブ理論の基礎知識に加え、顧客理解を深める手法について詳しく解説します。

目次

無料テンプレート付き!ジョブ理論【実践編】

基本編に続く「実践編」では、ジョブ理論の実践フレームワークを紹介しています。ユーザーの動機や解決策を分析・検討する際に活用できる「ジョブのヒエラルキー」「ジョブストーリー」の2つのテンプレートが無料でダウンロードいただけます。ぜひ、ご活用ください。

1. ジョブ理論とは?

ジョブ理論の定義

ジョブ理論とは、顧客が製品やサービスを選ぶ背景にある根源的な理由や目的に着目した理論で、人は製品そのものではなく、「達成したい進歩(=ジョブ)」を実現するために製品やサービスを利用するという考え方です。ジョブ理論を活用することで、顧客の深層心理や潜在的な真の目的を理解し、効果的な製品開発やサービス改善に役立てることができます。

ジョブと雇用

ジョブ理論には、「ジョブ(Job)」と「雇用(Hire)」という2つの概念があります。

ジョブ(Job)

ある特定の状況で人が成し遂げようとする進歩(Progress)

雇用(Hire)

顧客がジョブを達成するために製品やサービスを利用すること

つまり、顧客は自分の「ジョブ」を解決するために、特定の製品やサービスを「雇用」すると考えます。

ジョブ理論の歴史

ジョブ理論の考え方は、2003年にハーバード・ビジネス・スクールの教授であるクレイトン・クリステンセン氏の著書『イノベーションへの解 利益ある成長に向けて』の中で提唱されました。この理論は、イノベーションを追求する際の指針として活用され、マーケティング戦略や製品開発の分野でも広く用いられるようになりました。

クリステンセン教授らは、2017年に『ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム (ハーパーコリンズ・ノンフィクション)』という日本語版の著書も発表しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。

2. ジョブ理論を構成する「ジョブ」の分類

本章では、ジョブ理論を構成する3つの「ジョブ」について、コーヒーを例に解説します。

機能的ジョブ

機能的ジョブは、実務的・物理的な課題を製品やサービスの機能によって解決するジョブを指します。

例えば、コーヒーを購入する理由が「眠気を覚ましたい」「喉の渇きを潤したい」といったも

のだとすると、それはコーヒーによって達成される機能的なジョブだと言えます。

感情的ジョブ

感情的ジョブは、製品やサービスを通して顧客が「こう感じたい」「こんな自分でありたい」と願う、内面的な動機や心理的ニーズを指します。

例えば、「コーヒーを飲むことでリラックスしたい」「自分好みのコーヒーを見つける楽しさを味わいたい」など、顧客自身が手に入れたい感情が感情的ジョブに当たります。

社会的ジョブ

社会的ジョブは、他者からどう見られたい(あるいは見られたくない)かという、社会的な認知や承認を得ようとするジョブを指します。

例えば、高級なカフェでコーヒーを飲むことでステータスを誇示することや、フェアトレードのコーヒーを選ぶことで社会貢献を示すことなど、社会的価値や評価を得ようとすることが社会的ジョブに当たります。

3. マーケティングにおけるジョブ理論の活用シーン

マーケティング活動において、ジョブ理論は以下のような場面で活用できます。

活用シーン①:顧客の真のニーズを深く分析したいとき

ジョブ理論を活用することで、単なる表面的なニーズにとどまらず、顧客の本質的な動機を明らかにできます。

例えば、「高性能な掃除機が欲しい」というニーズの背景には、「子どもに清潔な環境を用意したい」という本質的な動機が潜んでいる可能性があります。

こうした顧客の深層心理を分析することで、より顧客のインサイト(自分でも気づいていない本音や無意識の動機)に根差したマーケティング戦略を立てることが可能になります。

このアプローチは、既存商品の改善だけでなく、新規事業開発を推進する場面でも効果的です。顧客の「まだ満たされていないジョブ(解決されていない課題)」を見つけ出し、ニーズに沿った製品やサービスの具体的なアイデアを生み出しやすくなり、新たなビジネスへとつなげることができます。

活用シーン②:顧客視点をヒントに価値を再定義したいとき

ジョブ理論を活用することで、顧客視点から自社製品やサービスが選ばれている本当の理由を深く掘り下げることができます。

例えば、ある健康食品ブランドでは「高品質な原材料」を強みとして訴求していました。しかし、実際のユーザーがその食品で解決していたジョブを分析した結果、「手軽に続けられるパッケージ設計」や「購入しやすい価格帯」に魅力を感じていたという事例があります。

多くのユーザーが、自社商品の最大の売りにしていたポイントではなく、実は全く違う部分に魅力を感じて利用していたというケースも少なくありません。顧客の真のニーズや選択の背景にあるジョブを正確に捉えることで、自社の訴求ポイントや強みの見直しが可能になります。

新規事業の構想においては、顧客から高い評価を得ている既存の製品やサービスを分析することも重要です。こうした発見は、既存商品の価値を再定義し、改善へとつなげるだけでなく、将来的な新規事業のヒントにもつながります。その際、単に表面的な機能や特徴を取り入れるのではなく、顧客の背景にある動機や期待を深く理解することが鍵となります。

このように顧客の真のニーズや背景にあるジョブを理解することは、競合に対するポジショニングを再定義し、新たな観点での優位性の確立に非常に有効です。

4. ミルクシェイクの「ジョブ」ストーリー

ジョブ理論を解説する際の有名な具体例に、「ミルクシェイクの話」があります。

あるファストフードチェーン店が、ミルクシェイクの売上に悩んでいました。過去には、顧客属性の分析やアンケート調査を実施しましたが、味、量、価格を改良しても売上にはつながりませんでした。

そこで、クリステンセン教授が「なぜ顧客はミルクシェイクを買っているのか」という視点から、行動観察調査とインタビュー調査を実施しました。その結果、興味深い事実が明らかになりました。

調査対象の約40%の人が、午前8時前に一人でミルクシェイクをテイクアウトしており、購入者は車に乗り込んで通勤中に車内で飲んでいたのです。この行動観察調査の結果から、顧客は「ミルクシェイクそのもの」ではなく、それが果たす「ある目的」のために購入していたことが明らかになりました。つまり、彼らは以下のような「ジョブ」を満たすために、ミルクシェイクを「雇って」いたのです。

-

通勤ドライブ中の退屈を和らげる

ミルクシェイクは、3分で食べ終わってしまうバナナなどと違って長時間かけて少しずつ飲めるため、通勤中の車内での退屈な時間を和らげてくれます。 -

手を汚さず、安全に楽しめる

例えば、ドーナツは手がベタつきやすく、食べこぼしも気になります。一方、ストローで飲むミルクシェイクは手を汚さず、こぼれにくいため、車内でも安心して楽しめます。 -

運転中でも片手で扱える

ベーグルのような食品は、食べる前にジャムなどを塗る必要があり、両手が塞がります。ミルクシェイクなら片手で持ちやすく、運転中でも安全に扱えます。 -

満腹感が長持ちし、カップホルダーにも収まる

スニッカーズのようなスナックに比べて、ミルクシェイクは朝食代わりになるほどの満腹感があり、さらに車のカップホルダーに収まる利便性もあります。

このジョブに着目したファストフードチェーン店は、分析結果を基に、フルーツの塊が入ったミルクシェイクなど、より長持ちする濃厚なミルクシェイクを開発し、700%の売上増加に成功しました。

出典:STEVE FORBES「HOW MILKSHAKES HELD THE KEY TO PRODUCT SUCCESS」

この事例は、顧客が製品を「雇用」する背景にある「ジョブ」を理解することの重要性を示しています。顧客は単にミルクシェイクを求めているのではなく、「車の運転時間中の退屈しのぎができるもの」や「空腹を満たしながらも汚れないもの」というジョブを解決するためにミルクシェイクを選択していたのです。

『ミルクシェイクの話』で紹介した行動観察調査、インタビュー調査について詳しく知りたい方は、下記のページもご覧ください。

【関連記事】さまざまなユーザー調査の手法を解説

ユーザー調査について基礎知識から具体的な実施方法まで詳しく解説しています。

5. ニーズとジョブの違い

ジョブ理論における「ニーズ」と「ジョブ」の違いは、以下のような点です。

ニーズ

特定の製品やサービスに向けられた具体的な要求や期待

ジョブ

特定の製品やサービスに依存しない、より広範な目的や課題

つまり、「ニーズ」は顧客が製品やサービスを購入・使用する動機の一部ですが、「ジョブ」はその根本的な背景や状況など、より幅広い課題までを指します。

前章のミルクシェイクの話を例にすると、手軽で時間をかけて楽しめる食品が欲しいという「ニーズ」に対して、朝の通勤時間中の車内で退屈せずに満足感を得たいというのが「ジョブ」になります。このように、ジョブとニーズは果たす役割がそれぞれ異なります。

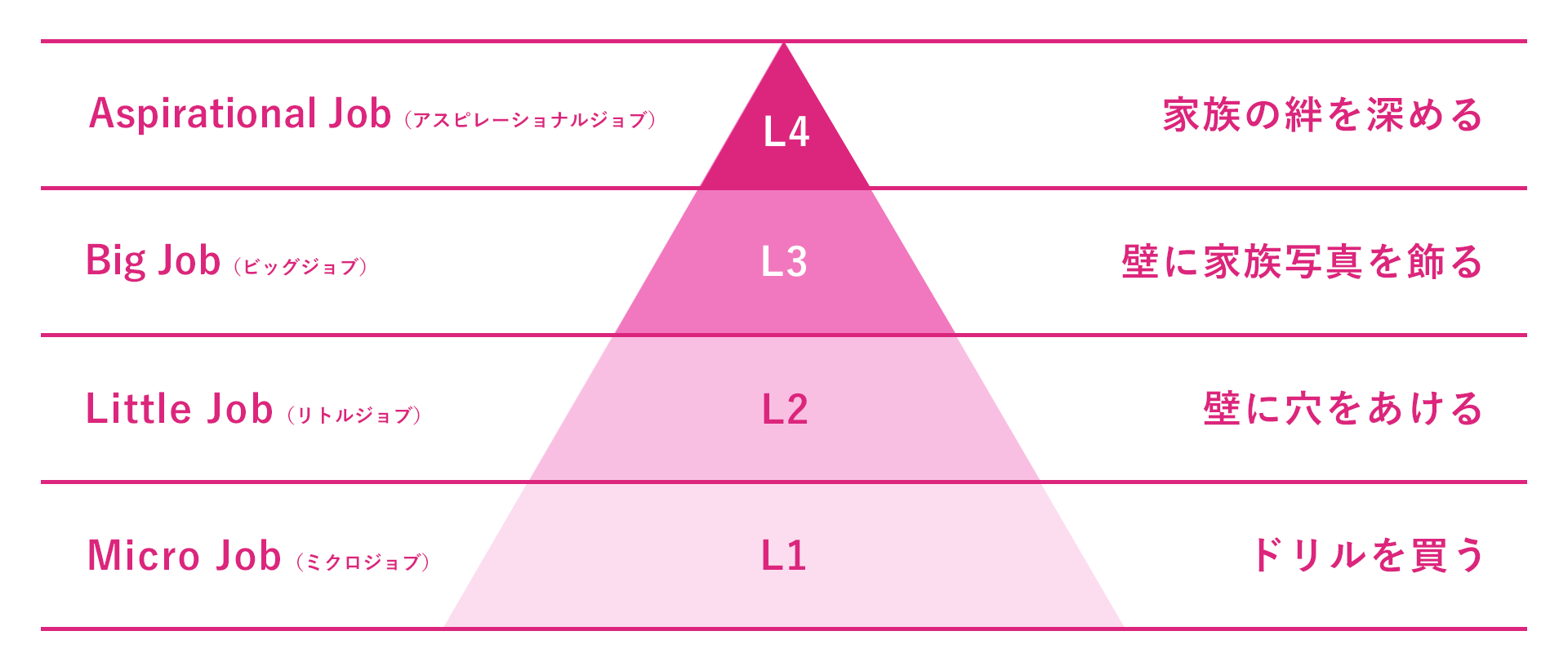

6. ジョブのヒエラルキー

ジョブのヒエラルキーとは、顧客のニーズやジョブを、具体から抽象まで段階的に捉えるためのものです。例えば、ある製品を購入するという行動の裏には、「何かを実現したい」「問題を解決したい」というより深い動機(=ジョブ)が存在します。本章では、有名なジョブの階層構造の例と、具体的なジョブの階層について解説します。

「ドリルの穴理論」から見るジョブの階層

ジョブの階層構造をわかりやすく示す例として、セオドア・レビット氏の『ドリルの穴理論』がよく挙げられます。レビット氏は1968年の著書『マーケティング発想法』の中で、次のような有名な言葉を紹介しました。

「人々は4分の1インチのドリルが欲しいのではない。4分の1インチの穴が欲しいのだ。」

この格言は、マーケティングの世界では非常によく知られています。顧客がドリルを買うという行動の裏にある「真の目的」=「穴をあけたい」というニーズ(機能的ジョブ)に目を向けるべきだ、という考え方を示しています。

ジョブの階層

Micro Job(ミクロジョブ)

Micro Jobとは、最も具体的で直接的な行動レベルのジョブです。特定の製品やサービスに直接結びつきやすい特徴があります。

例えば、「ドリルを買う」 という具体的な行動は、Micro Jobに該当します。顧客は、物理的に穴を開けるために必要な道具として「ドリルを購入する」というタスクを行います。

Little Job(リトルジョブ)

Little Jobとは、特定の目的を達成するために必要な具体的なタスクを指します。

例えば、「壁に穴をあける」 というそれ自体が目的となるジョブは、Little Jobに該当します。さらにその先の目的であるBig Jobを達成するために必要な行動として認識されます。

Big Job(ビッグジョブ)

Big Jobとは、Little Jobより広範な目的や目標を表すジョブです。

ユーザーはなぜ壁に穴を開ける必要があったのか、その目的を探ってみましょう。例えば、壁に穴を開けてフォトフレームを固定し、そこに 「家族写真を飾りたい」 という目的があった場合、写真を飾るという目的や日常生活の中で常に家族との思い出を感じたいという広範な目標がBig Jobに該当します。

Aspirational Job(アスピレーショナルジョブ)

Aspirational Jobとは、最も抽象的で高次のジョブであり、顧客が最終的に成し遂げたいビジョンを反映しています。

例えば、家族の思い出を大切にすることで 「家族の絆を深めたい」 という顧客の価値観は、Aspirational Jobに該当します。写真を飾ることによって、家族の思い出を日常生活に溶け込ませ、感情的なつながりを強化したいという、顧客の深い願望を示しています。

この例では、ドリルの穴からさらにジョブを深掘りすることで「ドリルを買う人が本当に成し遂げたい望み欲は、家族の絆を深めること」という深層心理まで辿り着けました。

このように、ジョブのヒエラルキー(Micro Job、Little Job、Big Job、Aspirational Job)をフレームワークとして活用することで、顧客の行動やニーズを具体から抽象へと多層的に捉えることができます。

「ドリルではなく穴を売れ」というマーケティングにおける格言は、顧客の真のニーズに応えるための出発点として広く認識されていますが、現代のビジネスにおいては、それだけでは顧客起点の理解に十分とは言えません。「ジョブ」を掘り下げて探究することで、顧客が本当に必要としている価値や解決策にたどり着くことができます。

それは、単に表面的なニーズを超えて、顧客の生活の中で解決すべき課題や目指すべき進歩に対して、最適な提供方法を見出す手段となります。このアプローチをとることで、競争の激しい市場の中でも真の顧客価値を提供でき、結果としてビジネスの成長につなげることができるのです。

7. ジョブを発見するためのヒント

本章では、ジョブを発見するためのヒントをご紹介します。

無消費に着目する

ジョブを発見するためには、「無消費」領域に注目することが重要です。

無消費とは、ジョブが存在するにもかかわらず、特定の製品やサービスを利用していない、あるいは利用できない状況を指します。なぜ自社の製品やサービスが選ばれていないのか、その理由を深掘りすることが大切です。

特に、何らかの代替策を見つけている場合、それは提供されていない価値のヒントとなります。これを分析することで、課題が解決されていない市場領域や新たなニーズを発見できる可能性があります。

購入動機を探る

購入動機を探るためには、エスノグラフィー調査(行動観察調査)やインタビュー調査を通して、顧客の無意識の行動も含めた調査を徹底的に行います。この調査過程で、顧客が求めるものやその製品やサービスを選んだ経緯が見えれば、そこから「本当の購入動機」を分析することができます。

これにより、顧客が実際にどのようなジョブを達成しようとしているのかを具体的に把握し、そこから得た洞察を基に製品やサービスの改善や新たな提案につなげていくことが可能です。

8. まとめ

本記事では、ジョブ理論の基礎知識から活用シーン、3つのジョブの分類、ミルクシェイクの「ジョブ」ストーリー、ニーズとジョブの違い、ジョブのヒエラルキー、そして、ジョブを発見するためのヒントまでを解説しました。

製品開発やサービス改善において、利用する顧客の背景を深く理解することの重要性を改めて実感された方も多いのではないでしょうか。

ジョブ理論の考え方に基づいて、顧客が製品やサービスをどのような状況で「雇っているのか(=選んでいるのか)」を分析することで、効果的な製品開発やサービス改善につなげることができます。

ジョブを発見する上で重要なのが、無消費領域への着目や、行動観察などのユーザー調査を通じた購入動機の深掘りです。顧客の真のニーズを理解し、より価値のある体験を提供するために、ぜひジョブ理論を活用してみてください。

ジョブ理論のテンプレートを活用した実践方法を、下記のページで紹介していますので、合わせてご覧ください。

【DESIGN α】ジョブ理論活用のためのテンプレート

ジョブ理論を基にユーザーの動機や解決策を分析・検討する際に活用できる「ジョブのヒエラルキー」および「ジョブストーリー」のテンプレートがダウンロードできます。

UX調査をご検討中の方へ

「ユーザーの声や潜在ニーズが知りたい」「自社には調査部門がないから専門家に相談したい」「何社か調査会社を比較検討したい」というお客様のために、無料相談会やサービス案内資料をご用意しました。

調査に関する個別オンライン相談をご希望の方や、サービスラインナップや費用感が分かる資料のダウンロードをご希望の方は、こちらよりお気軽にお申し込みください。